Im vorherigen Artikel warfen wir einen Blick auf die Einstellungsmöglichkeiten des Larynx und die daraus folgenden Schwingungsmuster der Stimmlippen. Hier kümmern wir uns jetzt darum, welchen Einfluss der Vokaltrakt auf die Registerfrage hat.

Im ersten Artikel dieser Serie war bereits die Rede von den Prototypenregistern Brust- und Kopfstimme, die beide eine Kopplung bestimmter Vokale mit bestimmten laryngealen Einstellung auszeichnen.

Die Begriffe hoot und yell1 wurden erwähnt und ihre artikulatorischen Strategien beschrieben. Hoot meint einen höheren Ton in der Kopfstimme mit dem Vokal /u/ oder /i/, yell hingegen einen offenen Vokal mit der Bruststimme zu kombinieren. Ein Beispiel für hoot wäre ein lautes, begeistertes und hohes „uuuu“ bei einem Konzert zu rufen. Yell wäre beim Rufen von z.B. „hey!“ gegeben.

Wir tauchen hier noch etwas tiefer ein und werden dabei auch an die Grenzen des Konzepts der Prototypenregister stoßen.

Harmonische und Formaten

Die gemeinsame Dynamik der Harmonischen und Formanten wurde bereits im Artikel „Stimmlippen und Vokaltrakt - ein unzertrennliches Paar“ ausführlicher beschrieben.

Harmonische sind der Grundton und seine Obertöne, die von den Stimmlippen abstrahlen. Der Klang wird auch als Primärschall bezeichnet.

Formanten sind die Resonanzen des Raums, den wir Vokaltrakt nennen. Damit ist der Raum über den Stimmlippen gemeint. Jeder Raum hat seine Resonanzfrequenzen, die besonders gut in ihm resonieren.

Beide Aspekte, Harmonische und Formanten, werden als Frequenz dargestellt. Das kann zu Verwirrung führen.

Nun ist es so, dass der Vokaltrakt keine feste Raumform hat, sondern er ist gestaltbar. Unter anderem mit der Mundöffnung, der Lippenform, der Zungenstellung auch der vertikalen Kehlkopfposition. Damit manipulieren wir die Frequenzen besonders der beiden tiefsten Formanten.

Die Konstellation der tiefsten zwei Formanten führt zu unseren Vokalen, die also nichts anderes sind, als das klangliche Abbild der Raumform des Vokaltrakts.

Wenn sich nun Harmonische in der Nähe der Formanten befinden, werden sie besonders laut unseren Mund verlassen.

Was hat das alles mit Registern zu tun?

Kommen wir noch einmal zu den Begriffen hoot und yell zurück.

Hoot meint, wie erwähnt, eine bestimmte Konstellation von Harmonischen und Formanten, genauer gesagt, des 1. Harmonischen (Grundton) und des 1., bzw. tiefsten, Formanten. Diese beiden haben hierbei annähernd die gleiche Frequenz. Das heißt, der 1. Formant (F1) verstärkt den Grundton (H1). Das hat auch eine gewisse klangliche Charakteristik, weil eben der Grundton im Klang sehr stark ist. Hoot ist gekoppelt mit den laryngealen Mechanismen M2 oder M3, deren Primärschall schon von einem starken Grundton geprägt ist. Diese Einstellung steht auch für das Prototypenregister Kopfstimme.

Bei yell stimmt sich F1 mit H2 ab. Es ist unsere intuitive akustische Einstellung für das Rufen. Im Kehlkopf finden wir dabei den Mechanismus M1 vor. Das ist die prototypische Kombination für die Bruststimme.

Diese beiden Konstellationen führen zu einer effizienten stimmlichen Abstrahlung, weil wir die verstärkende Wirkung von Formanten nutzen. Die Energie, die Harmonische in bestimmten Teiltönen ohnehin haben, wird dabei noch extra verstärkt. Man nennt diesen Umstand auch Formant-Tuning, also das Stimmen von Harmonischen zu Formanten.

Unterschiedliche Tonhöhen bringen nun eine gehörige Dynamik in das System. Wie genau das passiert sehen wir uns in den nächsten beiden Artikeln detaillierter an.

Um die beiden Prototypen Bruststimme und Kopfstimme noch besser zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf folgende Grafik. Wir nähern uns dabei auch langsam an die Komplexität der Realität des Singens an.

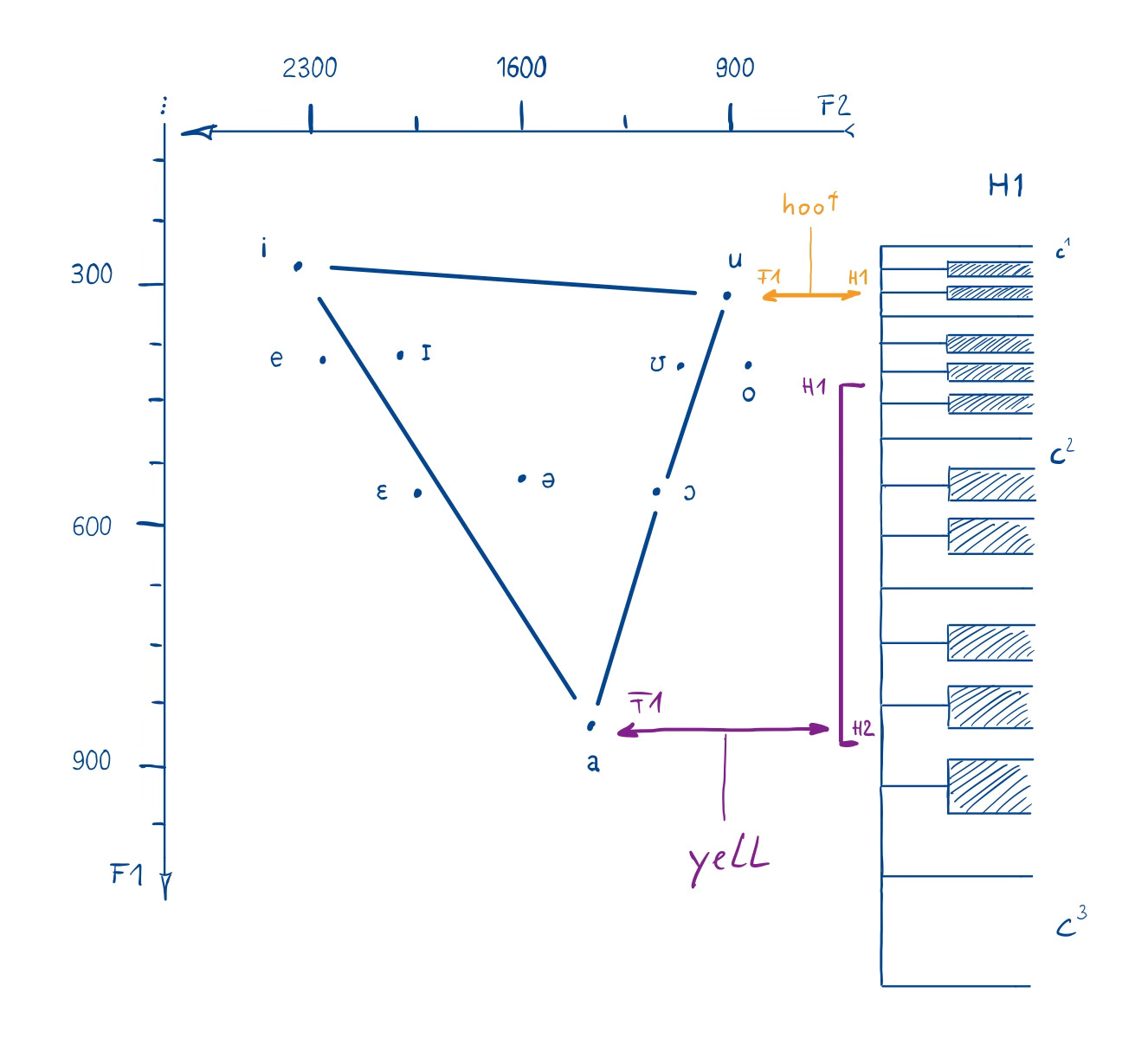

Hier sehen wir das Vokaldreieck2, die Formantfrequenzen und die entsprechenden Tonhöhen auf der Klaviertastatur dazu. Der Frequenzverlauf beginnt auf der y-Achse oben und steigt nach unten weiter an. Er setzt sich dann auf der x-Achse von rechts nach links fort. Das ist etwas ungewöhnlich, es erlaubt jedoch, das Vokaldreieck in seiner Form zu erhalten.

Kehren wir wieder zurück zu hoot und yell. In der Grafik lässt sich erkennen, dass der 1. Formant von /u/ und /i/ etwa bei den Tönen c#1 und d#1 liegt (siehe gelborangener Pfeil). Das heißt, der 1. Harmonische (Grundton) und der 1. Formant treffen schon in für Frauenstimmen relativ tiefer Lage zusammen. Das wäre ein Klang der hoot entspricht. Ganz im Gegensatz dazu würde das beim Vokal /a/ erst in viel höherer Lage passieren.

Bei einer Konstellation, die prototypisch als yell bezeichnet wird, heißt das, F1 sollte sich mit H2 treffen, also mit der Oktave des Grundtons H1 treffen. Für den Vokal /a/, wie es hier in der Grafik in violett eingezeichnet ist, wäre das beim Grundton a1 automatisch erfüllt. Der Harmonische H2 entspricht dann etwa dem Ton a2. Das wiederum entspricht dem 1. Formanten von /a/.

Beide Beispiele hier sind so gewählt, dass sie wenig „Unruhe“ ins Vokaldreieck bringen. Sie sollen hoot und yell verdeutlichen.

Führen wir uns nun die große Bandbreite an gesungenen Tonhöhen vor Augen, lässt sich erahnen, welche Dynamik wir in das System der Vokale bringen. Wir verwenden natürlich alle Vokale in allen Lagen und in allen Registern. Was bedeutet es beispielsweise, wenn wir den Vokal /a/ in tiefer Lage singen? Oder ein /i/ in sehr hoher Lage, kann es dann überhaupt noch ein /i/ sein? Spätestens hier wird es für die Denkhilfe der Prototypenregister eng.

Wie wir diese Fragen in der Praxis beim Singen ganz selbstverständlich beantworten, erkunden wir im nächsten Artikel. Dafür brauchen wir jedoch noch eine weitere Grundlage, die allerdings leichter zu verstehen ist.

Zwei grundsätzliche stimmliche Strategien

Richtig gut singen zu können heißt unter anderem, wir besitzen die Fähigkeit unseren gesamten (verwendeten) Stimmumfang in einem einheitlichen Timbre zu halten.

Im Lichte von zwei recht unterschiedlich klingenden Prototypenregistern hieße das, wir nehmen das Timbre der Bruststimme oder das der Kopfstimme für den ganzen, oder zumindest den Großteil unseres Stimmumfangs, als klangprägend.

Vergleichen wir den Tonumfang dessen, was wir als Bruststimme bezeichnen, stellen wir fest, dass Männer in aller Regel etwas mehr davon haben als Frauen.

Wenn wir zunächst an unausgebildete Stimmen denken, reicht die Bruststimme bei Männerstimmen bereits in ihre hohe Lage. Die Kopfstimme überlappt und findet darüber statt.

Das Ende der Bruststimme bei Frauen finden wir durchschnittlich nicht viel höher vor, als das von höheren Männerstimmen. Über den gesamten Stimmumfang gesehen endet sie bei Frauenstimmen in ihrer Mittellage, bei manchen vielleicht sogar bereits in ihrer tiefen Mittellage.

Daraus könnten wir ableiten, dass es für Männerstimmen strategisch Sinn macht, möglichst viel ihres Stimmumfangs in der Bruststimme zu bleiben. Umgekehrt ist es für Frauenstimmen naheliegend das Timbre der Kopfstimme beizubehalten.

Die klangprägende Lage der Bruststimme ist die tiefe Lage, wo sie „heimisch“ ist. Wir versuchen mit steigender Tonhöhe diesem Ideal weiter zu entsprechen.

Die Kopfstimme ist in der höheren Lage „heimisch“. Sie als klangprägend weiter nach unten beizubehalten, wäre folglich die zweite Strategie.

Grundsätzlich sind diese beiden Strategien für beide Geschlechter anwendbar. Männer, die überwiegend ihre Kopfstimme verwenden, sind Countertenöre oder männliche Soprane. Frauen, die vor allem die Bruststimme verwenden, sind besonders im Feld der Popularmusik zu finden.

Im nächsten beiden Artikel werden wir uns beide Zugänge detaillierter ansehen. Dafür sind spätestens jetzt die Begriffe Bruststimme und Kopfstimme, die die Prototypenregister bezeichnen, nicht mehr ausreichend.

Ich verwende zwar immer noch „Brust“ und „Kopf“ jedoch in Kombination mit dem Wort Register, das in der Folge für eine der beiden eben beschriebenen grundlegenden Strategien steht, die eher als Überbegriff unter dem Verschiedenes passiert, zu verstehen sind.

gedrucktes Buch (Buchschmiede)

eBook (Kindle)

Miller, D. G. (2008). Resonance in Singing. Gahanna OH: Inside View Press. S.52-54

Das Vokaldreieck ist eine Abbildung aller möglichen Vokalfarben, die aus der Positionierung der Zunge und der Öffnungsgestalt des Kiefers entsteht. Das Dreieck ist dabei eine simplere Darstellung. Die komplexere ist trapezförmig. siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Phonetisches_Alphabet