Am Ende des letzten Artikels stand die These, wir könnten entweder dem Klang der Kopfstimme möglichst über den ganzen Stimmumfang folgen, oder umgekehrt dem Klang der Bruststimme.

Da die Begriffe Kopf- und Bruststimme für eine genauere Betrachtung aber nicht mehr ausreichen, werden für die beiden Strategien die Überbegriffe Kopf- und Brustregister verwendet.

Die Strategie, die hier nun Kopfregister genannt wird, leitet sich davon ab, dass die Kopfstimme klangprägend für einen möglichst großen Teil des Stimmumfangs sein soll. Damit ändert sich auch die Definition der Register. Bisher war sie von laryngealer und artikulatorischer Einstellung geprägt. Ab hier folgen wir prinzipiell einer klanglichen Definition. Sie behält zum Teil Eigenschaften der Prototypenregister, geht aber auch darüber hinaus.

Die Strategie des Kopfregisters verfolgen besonders klassische Frauenstimmen und Countertenöre bzw. männliche Soprane. Unterteilen wir wieder in die laryngeale und in die artikulatorische Komponente.

Laryngeale Einstellungen in der Strategie des Kopfregisters

In einem der letzten Artikel dieser Serie sind wir bereits den laryngealen Mechanismen begegnet.

Für das Kopfregister sind die beiden Mechanismen M2 und M3 zentral. Bei beiden Mechanismen haben die Stimmlippen weniger Kontaktfläche und eine kürzere Kontaktzeit im Schwingungszyklus. M3 liegt dabei die Tonhöhe betreffend großteils über M2, obwohl sie sich auch stark überlappen können.

Je tiefer die Lage wird, desto weniger sind beide Mechanismen von Natur aus im Stande, satte Lautstärken zu produzieren. Das macht einen Wechsel in M1 notwendig, was der Bruststimme zugeordnet werden kann.

Auf der larnygealen Seite bedeutet dieser Wechsel eine recht beträchtliche Umstellung, die einen starken Klangsprung zur Folge haben kann. Da es aber die Idee einer ausgebildeten Stimme ist, ein möglichst durchgehendes Timbre zu halten, muss damit umgegangen werden. Das passiert auf 2 Arten: auf der laryngealen, aber auch auf der artikulatorischen Ebene im Vokaltrakt.

Die plötzliche Umstellung von M2 auf M1 kann durchaus drastisch ausfallen. Allerdings haben unterschiedliche Stimmen hier eine breite Palette an Voraussetzungen. Manche spüren diesen Wechsel nicht und bei anderen ist er ausgeprägter. Anatomische Gegebenheiten, wie beispielsweise die Dicke der Schleimhaut, spielen dabei eine Rolle.

Ausbildung muss also gewährleisten, dass der Klangsprung kontrolliert werden kann. Glücklicherweise haben M1 und M2 einen gewissen Gestaltungsspielraum. So könnte man bildlich sagen, M1 kann „schlanker“ gemacht werden und M2 „dicker“. Sie nähern sich also gegenseitig an. Allerdings muss das von den meisten erlernt werden. Jetzt taucht wahrscheinlich die Frage auf, wie das erreicht werden kann. In dieser Serie, die Grundsätze vermitteln soll, werden wir darauf noch nicht eingehen.

Die artikulatorische Ebene

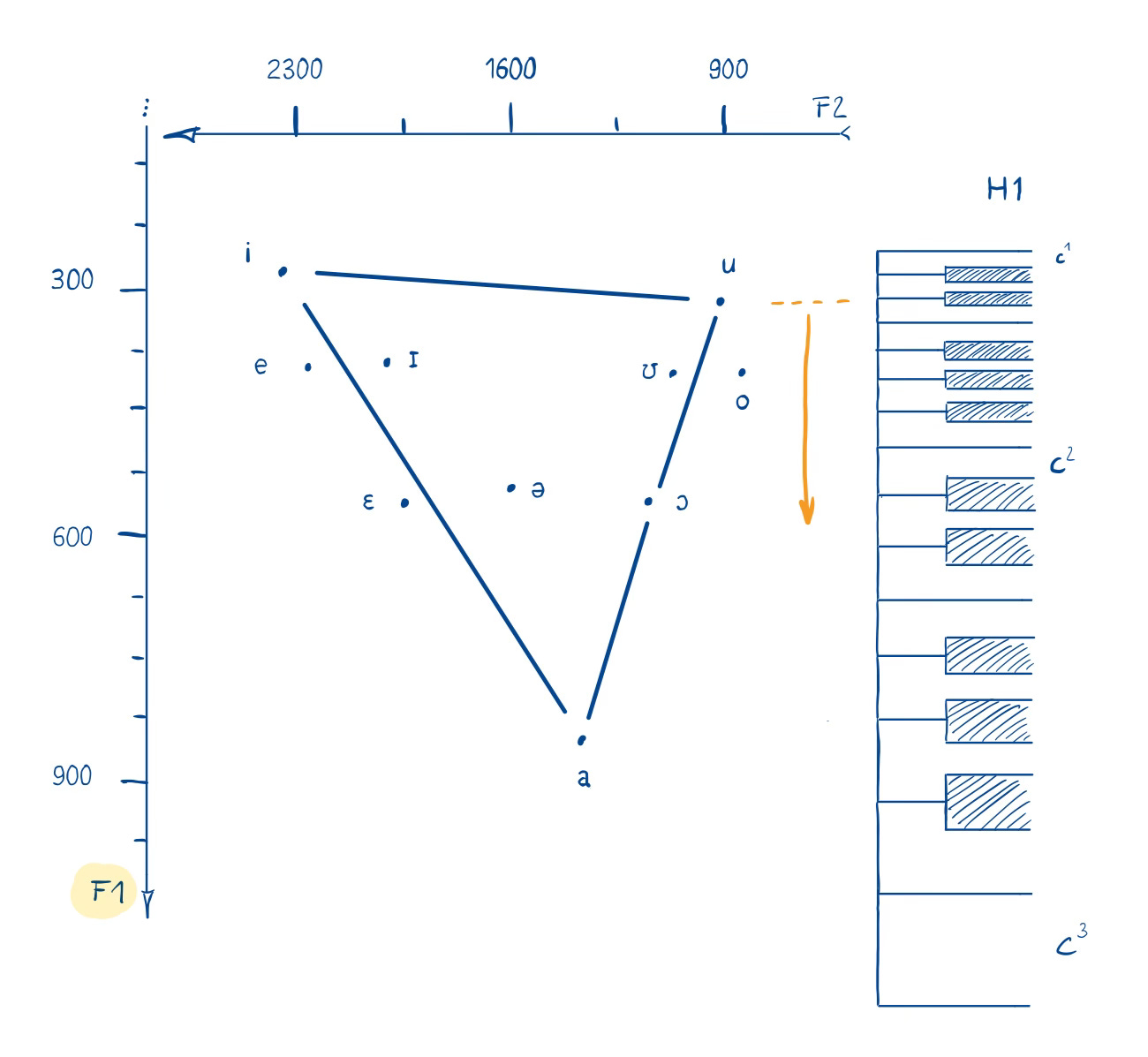

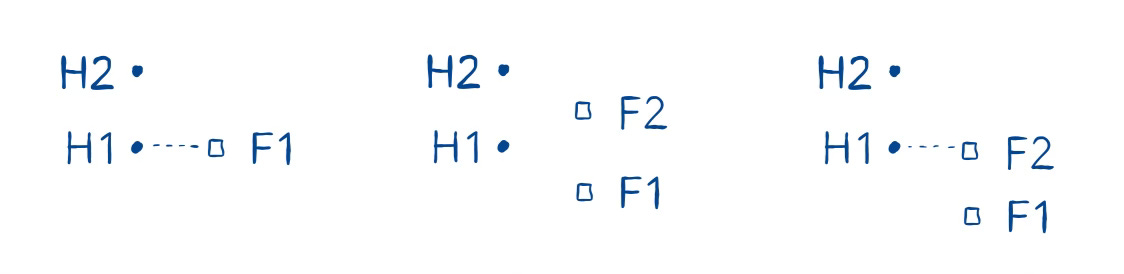

Weiter oben war die Rede von hoot. Hoot meint eine Abstimmung des 1. Formanten (F1) und dem Grundton (H1). Das Prototypenregister der Kopfstimme verbindet dabei diese akustische Konfiguration mit den laryngealen Mechanismen M2 bzw. M3. Allerdings kommen unterschiedliche Vokale durch deren Position des 1. Formanten in unterschiedlichen Lagen in eine Abstimmung von F1 und H1.

Es gibt einen Bereich, besonders in der ersten Oktave, in dem die offenen Vokale nicht in der hoot Konfiguration sein können. Das ist anhand der Grafik auch nachvollziehbar. Singen wir etwa den Ton g1, liegt der 1. Formant von /ɔ/ und /ɛ/ höher als dieser Ton und wird sich noch nicht in eine F1-H1 Konstellation einfinden können, außer wir verändern den Vokal in diese Richtung. Beim Schließen der Vokale in Richtung /o/ oder /e/, würden wir uns einer Konstellation von F1 und H1 annähern.

Grundsätzlich lässt sich die Dynamik des Systems bei steigender Tonhöhe folgendermaßen verstehen: Der 1. Harmonische (Grundton) steigt und nimmt den 1. Formanten mit sich mit, sobald er H1 passiert. Das heißt damit auch, dass der 1. Formant an den 1. Harmonischen bzw. die Tonhöhe gebunden ist und nicht mehr frei veränderbar ist. Die Farbe des Vokals kann nur mehr durch den 2. Formanten manipuliert werden. Weiters bedeutet ein weiter steigender Ton eine Bewegung in Richtung Vokal /a/. Hier ist auch begründet, warum Frauenstimmen in sehr hohen Lagen nur eingeschränkte Artikulationsmöglichkeiten vorfinden und daher nur schwer bis kaum verständlich sind.

Ein Beispiel der Messung dieses Vorgangs ist im frei verfügbaren Paper von Henrich, N.; Smith, J. & Wolfe, J. (Febr. 2011) zu finden. Fig. 10, Worte: „hard“ [hɑrd] und „who’d“, bzw. Fig. 12, „heard“ Bei diesen Grafiken sind der 1. und 2. Formant abgebildet. (Resonance R1 = 1. Formant, Frequency f0 = 1. Harmonischer).

https://www.researchgate.net/publication/267207329_The_acoustics_of_registers_and_resonances_in_singing; (Fig. 10 und 12)

Wie immer gibt es für die beobachtete Strategie auch Ausnahmen. Dennoch kann das Beschriebene als guter Anhaltspunkt für diese Thematik dienen.

Mittelstimme

Zurück zu den Vokalen der 1. Oktave. Hier löst sich für offenere Vokale die Idee des hoot der Kopfstimme auf, da ihr 1. Formant zu weit vom Grundton entfernt ist. Um einen resonanten Klang zu erzeugen, kann eine Abstimmung des 2. Formanten mit höheren Harmonischen erfolgen.1

Interessanterweise wird für diese Lage oft der Begriff Mittelstimme oder Mittelregister verwendet. (middle voice, voix mixte, voce mista)

Auf laryngealer Ebene ist die Sache nicht ganz eindeutig. Generell scheint über weite Strecken M2 vorherrschend zu sein. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Ausnahmen, besonders im unteren Teil der 1. Oktave, zu finden sind.2

Wie vorher beschrieben, sind diese beiden Mechanismen gut gestaltbar.

Vereinfacht könnte man die Mittelstimme als eine „schwerere“ oder „dickere“ Variante von M2 definieren. Je tiefer die Lage in der 1. Oktave wird, desto deutlicher wird sie.

Damit sind aber auch Vokale verbunden, die eben nicht in einer abgestimmten Konstellation von 1. Harmonischen und 1. Formanten angekommen sind. Auch hier liegt ein Grund für einen anderen Klang der Stimme und sorgt vielleicht auch deshalb für die Wahrnehmung eines eigenen mittleren Registers. Man könnte das Mittelregister auch als eine Art Brücke zwischen Kopf- und Brustregister begreifen, sowohl artikulatorisch als auch laryngeal.

Der Wechsel ins Pfeifregister

In der extrem hohen Lage finden wir das Pfeifregister bei klassischen Frauenstimmen. Aber auch einzelne Männerstimmen sind in der Lage, diese Stimmqualität zu liefern.

Das Pfeifregister wird auf laryngealer Ebene M3 zugeordnet. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dieser laryngeale Mechanismus erst im Pfeifregister verwendet wird. M3 kann auch schon weniger hoher Lage eingesetzt werden.3

Auf der artikulatorischen Ebene lässt sich sehr häufig beobachten, dass die Abstimmung von H1 und F1 ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Die Frequenz von F1 wird vor allem über die Öffnung des Mundes und die vertikale Kehlkopfposition bewegt. Irgendwann ist hierbei eine anatomische Grenze erreicht. Viele Sängerinnen brechen daher beim Übergang ins Pfeifregister diese F1-H1 Kopplung, wodurch F1 unter den Grundton fällt. Um weiterhin eine gute Abstrahlung des Klangs zu gewährleisten, bringen viele dafür den 2. Formanten mit dem 1. Harmonischen in Beziehung. Das ist aber nicht immer genau so der Fall.

Messergebnisse hierfür sind auf Researchgate offen verfügbar:

Garnier, M. & Henrich, N. (June 2010). Vocal Tract Adjustments in the High Soprano Range. J. Acoust. Soc. Am., 127(6), 3775–3779. Auszug von Fig. 4 und 5;

https://www.researchgate.net/publication/44675402_Vocal_tract_adjustments_in_the_high_soprano_range (das obere Rechteck von Fig. 4 und 5)

Der Wechsel ins Brustregister (artikulatorische Ebene)

Die potentiell starke laryngeale Umstellung von M2 auf M1 trägt ihren Teil zu einem Klangunterschied bei, wie schon weiter oben beschrieben. Auf der artikulatorischen Seite geht es darum, plötzliche Änderungen der Vokalfarbe zu vermeiden. Hierfür lässt sich nur schwer ein typisches Szenario beschreiben, da individuelle Voraussetzung sehr unterschiedlich sein können.

Beispielsweise könnten Sängerinnen besonders offene Vokale in der tiefen Kopfstimme vor dem Übergang stark runden. Zunächst ist das eine logische Folge aus dem Klang von weiter oben. Sollten sie dann beim Wechsel zu M1 in sehr sprachnahe Vokale umschlagen, wäre das eine große und plötzliche Änderung der Vokalfarbe. Hier wäre es notwendig die sprachliche Gestalt des Vokals zu verlassen und ihn stärker zu runden und damit dem Vokal über dem Übergang anzunähern. Besonders gilt das für offene Vokale. Geschlossene Vokale wie /u/ und /i/ machen hier weniger Probleme und werden gerne verwendet um den Übergang zu üben.

In M2, über dem Übergang, könnte der vielleicht zu stark gerundete offenen Vokal schon etwas mehr geöffnet werden. Damit verändert sich der Vokalklang schon mehr in Richtung „brustig“, ohne die laryngeale Einstellung zu wechseln. Das trägt zu einer Farbe bei, die viele als Mittelregister wahrnehmen würden.

Eigentlich ist es keine komplizierte Angelegenheit, nur denken wir oft nicht so sehr in konkreten Vokalfarben. All das kann aber auch ganz anders aussehen und oft macht dieser Übergang gar keine Schwierigkeiten.

Manchmal herrscht in der klassischen Gesangspädagogik, Frauenstimmen betreffend, noch ein recht eindimensionales Bild der Bruststimme vor. In der Historie wurde sie oft als „gefährliches“ Register wahrgenommen, das auf keinen Fall zu hoch gesungen werden sollte. Aus der Strategie einer klassischen Frauenstimme, die möglichst viel des Kopfregisters über den Stimmumfang ausdehnt, ist das nachvollziehbar.

Das hat aber dazu geführt, dass das Bruststimme nur in der tiefen Lage wahrgenommen wird und es eher als sehr grobe Qualität der Stimmgebung eingeordnet wird. Das ist aber nicht der Fall. Auch die Bruststimme ist ein wandelbares Register, das enorme Flexibilität zulässt. Sonst wäre auch keine hohe Männerstimme denkbar.

Zusammenfassung

Der Begriff „Kopfregister“ steht also hier für eine Strategie, die den Klang der Kopfstimme ins Zentrum rückt. In der tiefen Lage ist für eine satte Stimmgebung ein Wechseln in M1 notwendig. Sehr gut ausgebildete Stimmen schaffen diesen Wechsel fast oder ganz übergangslos. Die Bruststimme ist klanglich so weit wie möglich so ausgerichtet, dass es sich möglichst nahtlos aus dem Kopfregister - oder viele sagen in diesem Fall „Mittelregister“ - entwickelt.

Im nächsten Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf das Brustregister als zweite grundsätzliche Strategie.

Buchschmiede (gedrucktes Buch)

Kindle (eBook)

Miller, D. G. (2008). Resonance in Singing. Gahanna OH: Inside View Press; S. 90; Fig. 11.3.

Castellengo, M.; Chuberre, B. & Henrich, N. (March 31st to April 3rd 2004). Is Voix Mixte the Vocal Technique Used to Smoothe the Transition across the Two Main Laryngeal Mechanism an Independent Mechanism? Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics. Japan.

Garnier, M.; Henrich, N.; Crevier-Buchman, L.; Vincent, C.; Smith, J. & Wolfe, J. (Jan. 2012). Glottal Behavior in the High Soprano Range and the Transition to the Whistle Register. J. Acoust. Soc., Am., 131(1), 951–962.